近日,中国基金业协会公布新一批注销私募名单,49家私募机构因失联、异常经营等问题被集中注销登记。至此,2023年年内遭注销的私募管理机构总数已突破1000家,这一数字较去年同期增长约27%,显示出监管部门对私募行业"扶优限劣"的监管力度正在持续加码。

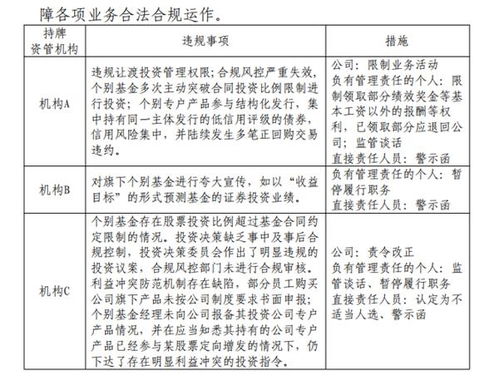

从被注销机构的特征来看,主要存在三类问题:一是备案信息造假或长期未备案产品;二是合规内控缺失,存在资金池、自融等违规行为;三是经营能力不足,连续三年未开展实质性投资业务。值得注意的是,此次注销名单中不乏曾管理规模超十亿元的机构,反映出规模不再是私募机构的"护身符"。

监管趋严的背后,是私募行业快速发展暴露出的风险隐患。截至2023年三季度,存续私募基金管理人约2.3万家,管理规模超20万亿元。但在高速发展过程中,部分机构偏离主业,演变为"伪私募"、"乱私募",损害投资者权益。为此,监管部门近年来建立起"注销—公示—惩戒"的全链条治理机制,通过现场检查、分类公示等手段强化事中事后监管。

对投资者而言,私募机构集中注销带来重要警示:首先需警惕"保本保收益"等违规承诺,其次要关注管理人的实缴资本、备案产品和诚信记录。建议通过协会官网查询机构合规 status,选择白名单机构进行投资。

私募行业将进入"质量优于数量"的发展新阶段。一方面,监管将延续"出清风险、扶优限劣"政策导向,推动行业回归投资本源;另一方面,合规经营、专业能力突出的头部机构将获得更多发展空间。投资者也需转变观念,认识到私募投资的高风险属性,树立理性投资理念。只有管理机构、投资者、监管部门形成合力,才能构建健康规范的私募行业发展生态。